知っておきたい薬剤防除の基本的な考え方とは? 農薬の基礎知識と使い方のポイント

2021/02/02

農業の発展に貢献した技術の一つである農薬。薬剤防除は処理が簡便で確実性が高い一方、上手に使わなければ、防除の失敗や薬剤抵抗性の発達につながってしまう。今回は病害虫防除の基本として、「どうして農薬が必要なのか?」という前提から、わかりやすく解説してもらった。

なぜ農薬を使うのか?

病害虫や雑草の対策に欠かせない農薬。その使い方を誤ると、正しく機能しないばかりか、薬剤抵抗性を持った病害虫を生み出すリスクすらある。しかしながら、食料を安定供給するために必要な技術のうちの一つでもある。その技術を過不足なく使うべく、この分野の専門家である農林害虫防除研究会 元会長の山本敦司さんに質問した。

――そもそも農業では、何故、農薬を使うのでしょうか?当たり前すぎる質問ですが、農薬の初歩の初歩から教えてください。

山本さん:分かりやすいように、時事ネタからお話しましょうか。最近、テレビやインターネットで話題になっているサバクトビバッタをご存知だと思います。農作物を一気に食い荒らすことで、アフリカ・中近東・インドなどで甚大な被害を及ぼしていますよね。

ところが、あまり知られていませんが、このサバクトビバッタは本来的には殺虫剤に弱い害虫です。きちんと殺虫剤を撒けば、ここまで大発生することはありません。

ところが現在はコロナ禍や一部地域に政情の問題があって、適正な農薬散布ができていない。これがサバクトビバッタが大発生する原因のひとつです。このように農薬は、病害虫や雑草を効率的に駆除することができるのです。

また地球規模の未来を考えてみても農薬の重要性に気付かされます。1950年から2050年までの100年間で、世界人口は25億人から95億人へと、約4倍に増えると言われていますが、耕地面積を増やすのも難しい。食料安定供給のためには作物生産力を向上させる=効率化させる技術が必要で、その技術のうちの一つが農薬なのです。

――なるほど。俯瞰的に見た場合でも、農薬は食料を安定生産するのに必要な技術な技術なのですね。では、生産の効率化についてですが、どれくらいの効率化を実現するのでしょうか? それにコストも気になりますが……

山本さん:では、水稲を例にご説明しましょう。農薬を使用しない場合では、期待される収量に対して23%しか採れませんが、農薬によって防除することで、さらに約40%増えることが分かっています。他の作物についても同じようなことが言えますので、パフォーマンスは良好と言えるでしょう。

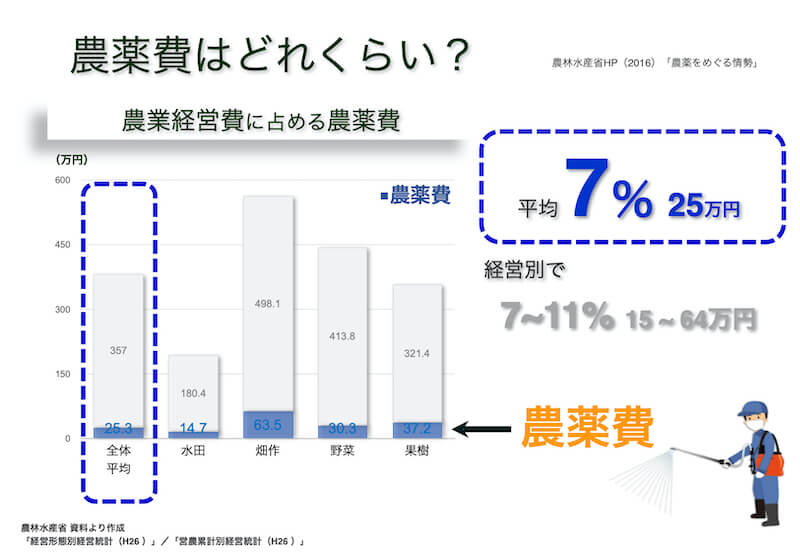

費用については、日本の農家さんを見てみましょう。農林水産省が調べた結果で、10アール当たりの農業経営費に占める農薬の割合は農家全体では7%だそうです。色々な見方はできますが、農薬のパフォーマンスを考慮すれば、十分にコストパフォーマンは高いと言えるでしょう。

薬剤防除の基本的な考え方は

『三つの発生要因の重なりをなくす』

――農薬が食料生産の安定と効率化に役立っていることが、大変良く分かりました。でも、農薬には沢山の種類がありますよね。どれを使えば良いのでしょうか?

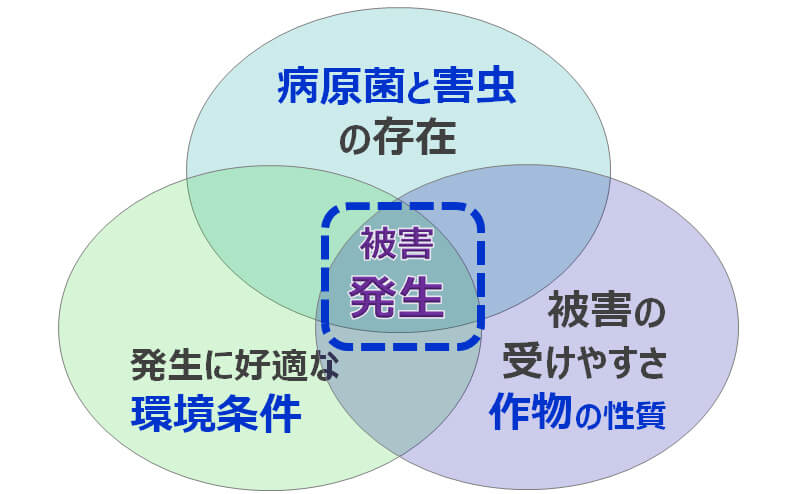

山本さん:そう先走ってはいけません(笑)。まずは薬剤防除の基本的な考え方からご説明して行きます。そもそも病害虫被害が発生する要因は三つあると言われています。

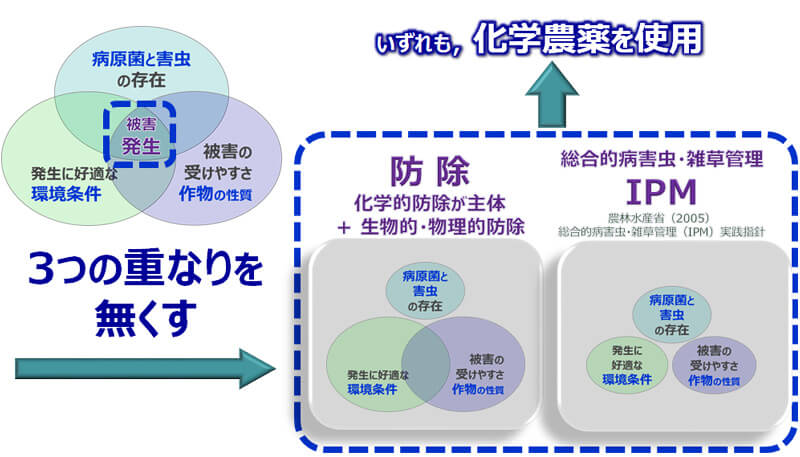

一つ目は、病原菌と害虫がいる(存在)、ということ。二つ目は、それらが発生するのに好適な環境条件である、ということ。三つ目は、被害の受けやすさ=作物の性質、です。この三つが重なると被害が発生してしまう。逆に言えば、被害を防ぐには、この三つの重なりをなくせば良い、ということになります。

現在、そのための実践的な技術のアイデアは二つあります。一つは病原菌と害虫の存在を小さくする防除。化学的防除が主体で生物的・物理的防除も含まれる。もう一つがIPM(総合的病害虫・雑草管理)。IPMは、病害虫被害発生要因となる三つを全部小さくしよう、という考え方です。

IPMというのは、病害虫を徹底的に防除し尽くす、という考えではありません。事前生態系にできるだけ配慮して、作物被害を及ぼさないレベルに病害虫を抑えられれば良いのです。

IPMというのはピラミッドで考えると分かりやすいんですよ。

IPMを行うにはまず、病害虫がどれだけいるのかを知ります。それが発生予察です。そして、病害虫が増える兆しがあると、防除を行う、という判断がされます。

一番下の階層が耕種的防除で、病害虫を出さない環境を作る、ということ。抵抗性品種、マルチ、土壌管理、輪作などが含まれます。二階になるのが化学的防除。効果、天敵の影響、薬剤抵抗性リスクと等を考慮した化学農薬の使用が該当します。三階は物理的防除。侵入防止ネット、粘着板、光、振動、熱、炭酸ガス、水等の使用がこれに当たります。四階の生物的防除は、天敵(土着、製品)や昆虫病原性微生物の使用です。これらを組み合わせて行うのがIPMですが、なかでも化学的防除は、その基盤的な技術になっています。

IPM技術の実践的なピラミッド

IPM技術の実践的なピラミッド

薬剤防除を成功させる

3ポイントを学ぼう

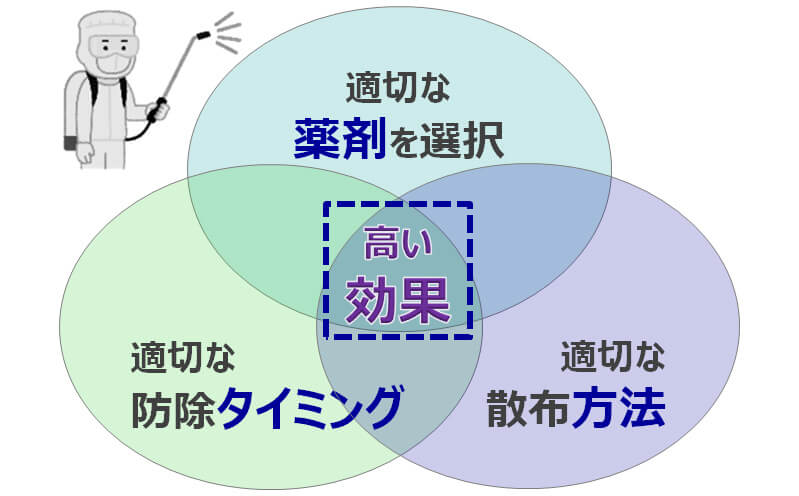

山本さん:さて、薬剤防除の基本的な考え方をご理解いただけたところで、いよいよ本題。薬剤防除を成功させる秘訣を説明して行きます。成功のポイントは3つ。

1.適切な薬剤の選択

2.適切な防除タイミング

3.適切な散布方法

これら3ポイントが重なれば良いのです。そうすることで、病害虫防除が成功するだけでなく、同時に抵抗性対策もできるんですよ。

この後の記事では、この「成功の3ポイント」と「抵抗性対策」について詳しく解説していきます。

PROFILE

農林害虫防除研究会 殺虫剤抵抗性対策タスクフォース

農学博士

山本 敦司

名古屋大学大学院 害虫学研究室にて害虫の総合防除を学んだ後、日本曹達(NISSO)に就職。農林害虫防除研究会では会長を務めた。現在、同研究会で「殺虫剤抵抗性対策タスクフォース」を立ち上げ情報発信や解説を担っている。

文:川島礼二郎