適切に農薬を使って収益向上&労力削減を目指そう! 失敗しない病害虫対策のコツ

2022/07/28

薬剤師に処方された薬を服用すれば病気が治る可能性が高まるように、農薬コンサルタントの知見に頼ることで、病害虫を撃退できる確率がアップする。農薬コンサルタントが実践する農薬散布にまつわるコツと適切な農薬散布に役立つアプリをご紹介しよう。

農薬を選ぶ時に

押さえておきたいポイント

適切な薬剤を選ぼう

さまざまなメーカーが多様な農薬を販売しており、現在の農薬市場には、無数といっていいほどの商品が存在している。農薬に関する知識が希薄な場合、つい、新商品や魅力的な宣伝文句が記載されている商品に惹かれてしまうが、こうした軽率な行動は避けるのが賢明なようだ。農薬コンサルタントの梅本さんには、農薬を選ぶ際、重視していることがあるという。

「まずは、『汎用性が高いかどうか』という視点で農薬を見てみるのが大切です。汎用性が高い農薬を使用することで、結果的に複数の病害を抑えられるだけでなく、農薬を散布する回数も減らすことができます。当然ですが、農薬の散布にも人件費がかかります。なるべく散布回数を減らすことで、経費の削減にもつながります」。

なお、汎用性の高い農薬とひと口にいっても、多様な商品がある。このなかから自社の圃場にぴったりの農薬を選ぶうえでは、圃場の環境や地域の天気といった外的要因を把握し、発生しやすい病害を予測することも大切になるという。

例えばうどんこ病は、湿度が低い環境で発生しやすい。ハウス内の湿度が高い時や地域で雨が続いている時などは、うどんこ病以外の、灰色かび病や炭疽病も発生する可能性が高い。これを予測し、うどんこ病だけでなく灰色かび病や炭疽病にも効く農薬を散布することで、1回の散布で複数の病気を抑えられる可能性が高まるという。

農薬に含まれている成分に注目しよう

農薬にまつわるトラブルとして多いのは、病害虫に薬剤抵抗性がつき、農薬が効かなくなってしまうというもの。また、農薬を変えたにも関わらず、相変わらず害虫や病原が駆逐されないケースも多々起きている。梅本さんによると、こうしたトラブルが起きるメカニズムは、農薬に含まれている成分に注目すると理解できると教えてくれた。

「植物を人間に、農薬を人間が服用する薬に置き換えて考えてみると、分かりやすいと思います。例えば、人は頭痛を薬で抑えたい時、鎮痛薬を服用しますよね。その際、複数ある鎮痛薬から自分に合うものを選んで服用したつもりなのに、実はどの薬も鎮痛効果は同じだった、ということがあります。多くのメーカーの薬に解熱・鎮痛効果があるイブプロフェンが配合されているからです。

また、長く同じ頭痛薬を服用するうちに薬が効かなくなってしまったり、薬を変えても頭痛が解消されなくなったりするケースがあります。こうしたケースが起きる原因は、体内でイブプロフェンに対する耐性ができてしまっている点、イブプロフェンが配合されている薬のみ服用している点にあります。

頭痛薬の場合と同様、農薬においても、一見違う製品なのに実は同じ成分が配合されていた、ということがよくあります。また、圃場にいる虫や病気も、特定の成分に対して耐性をつけます。だからこそ、やがて農薬が効かなくなってしまう、同一の成分が含まれていることに気がつかないまま、複数の農薬を無意味に使い続けてしまう、といった事態が起きるのです」。

梅本さんは、コンサルタントとして農家に出向くと、すでに圃場で使用された農薬の名前を列挙してもらうという。「農薬の名前をすべて挙げてもらうと、どの成分にかたよるかたちで農薬を使用しているか分かります。すでに圃場で多用されている成分は避けながら農薬をセレクトし、使ってもらうことで、しつこく居座っていた病害虫が防除されます」。

あらかじめ、散布スケジュールを組んでしまうという手も

作物がかかる病気はさまざまだ。「例えばきゅうりの病気だけでも、褐斑(かっぱん)病やべと病、つる枯病など、さまざまな病気があります」と、梅本さん。さらに厄介なのは、病名は異なるにも関わらず、似通った症状が見られるケースが多いことだという。

「病気にかかった初期段階は、とくに発出する病状が似ているので、病名を特定しづらいですね。褐斑病、べと病、つる枯病のいずれも、初期の症状として発出するのは『病斑(びょうはん)』です。でも、どれも同じような病斑なので、どの病気による病斑かを肉眼でみて判断するのはほぼ不可能です。病気が進んでからやっと特徴的な症状が出てくるので、そこで病名を特定することができます」。

しかし、作物が病気にかかった場合、初期段階で農薬を散布することが奨励されており、病気が進むほど農薬の効果は減少することが知られている。その反面、「手遅れになってしまうから」とやみくもに効果的ではない農薬を使用すると、肝心の病気が防除できないうえに何度も農薬を散布する羽目になる場合も。

こうした事態が起こりうることをふまえ、梅本さんは農薬の散布スケジュールを組み、クライアントにその通りに散布してもらっている。「1年のはじめや月のはじめに、どのタイミングでどの農薬を撒くかを決め、これを落とし込んだスケジュール表をクライアントである農家さんに渡しています。農薬の散布スケジュールをつくる時に重きを置いているのは、どのような病気や害虫が発生しても、対応できる内容にすること。つまり、あらかじめ農薬を散布してもらうことで、病害虫による被害の発生を未然に防いでいます」。

FAAMアプリに頼れば

農薬散布がもっと確実&スムーズに!

「FAAM」のアプリ画面

「FAAM」のアプリ画面

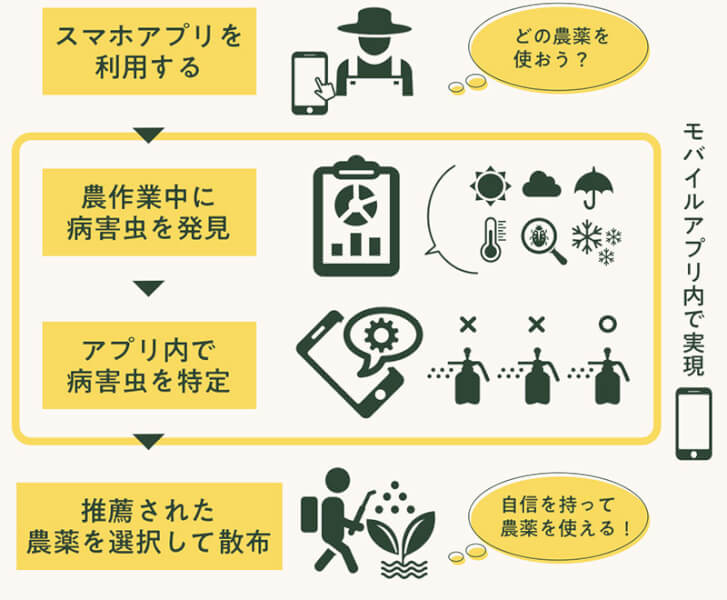

2022年7月に、病害虫の防除と農薬に特化したアプリケーション「FAAM」がリリースされた。「FAAM」は、病害虫を発生させない戦略の提案をとおし、労力の省力化と収益の安定を支えるアプリケーション。また、作業管理機能がついており、農薬の散布スケジュールなどの管理作業も補助してくれる。農薬の使用回数が規定以内に収まっているか、収穫予定日に影響がない散布スケジュールになっているか、といったこともチェックしやすくなるため、より農薬を使いこなせるようになる。

「FAAM」のアプリ画面

「FAAM」のアプリ画面

例えば、インターネット上でうどんこ病に対応する農薬の情報を求めると、数多くの農薬の情報がヒットする。ヒットした農薬から圃場の環境に合うもの、以前に使用した農薬と成分が被らないものを選ぶのは、困難な作業だ。しかし「FAAM」を活用すると、適切な農薬が5品ほどにまで絞られるため、農薬を選択する作業が格段にラクになる。また、アプリに使用した農薬を記録しておけば、成分が被らない農薬が提示される。

生産者にとって、いかに手間をかけずに効果的な防除を実現するかに重点を置いたアプリとなっている。

FAAMで実現すること

ユーザーがこれまでに使用した農薬や天気予報などの情報から、最適な農薬を割り出す

【アプリの主な機能一覧】

<病害虫検索機能>

画像や特徴から病害虫を特定し、効果の高い農薬を厳選して表示。

<農薬散布作業管理>

農薬に関連した作業を登録し、アプリ上のカレンダーで簡単に確認できる。

<農薬コンサルティング>※有料

農薬コンサルタントの知見・経験に基づいて予測した防除暦や、地域の天気などに合わせた農薬の提案を受けられる。

アプリを活用して、適切で戦略的な農薬の使用を始めてみよう。

教えてくれた人

梅本達也さん

米や農業資材などの販売を行うかたわら、病害虫の防除に関する指導を行う。やがて、その手腕や知識が評判となり、その後「農薬コンサルタント」として防除指導や防除請負、防除歴の作成などを行う「クレイジーアグリ」を設立。同代表と(有)うめもとの社長を兼務。

問い合わせ先

写真・文:緒方佳子