専門家が農薬を選ぶ基準って? 成功させる防除計画と情報収集の仕方

2021/02/12

農業の発展に貢献した技術の一つである農薬。薬剤防除は処理が簡便で確実性が高い一方、上手に使わなければ、防除の失敗や薬剤抵抗性の発達につながってしまう。今回は防除計画の立て方や、活用できるアプリも紹介!

連載第2回『薬剤防除を成功させる3ポイントとは? 農薬に強い病害虫を増やさない防除』はコチラ!

連載第1回『知っておきたい薬剤防除の基本的な考え方とは? 農薬の基礎知識と使い方のポイント』はコチラ!

山本さん:本題に入る前に、前回までの復習をしておきましょう。薬剤防除を成功させる3ポイントというのは……

1.適切な薬剤の選択

2.適切な防除タイミング

3.適切な散布方法

これらの3つであり、これら3ポイントが重なるようにする、というお話が第一回。これにより病害虫防除が成功し、同時に抵抗性対策もできます。

第二回は「薬剤防除を成功させる3ポイントの詳細」についてお話しました。「1.適切な薬剤の選択」を行うには、薬剤のタイプ、効き方(予防剤と治療剤)、効果の幅(広スペクトル剤と専用剤)、効果持続力と耐雨性などを見る必要がある。そのうえでRACコードを活用して一覧表を作ると良い。「2.適切な防除タイミング」で大切にすべきは初期防除で、必要に応じて二度目・三度目と散布を行うこと。「3.適切な散布方法」で配慮すべきは付着量。登録範囲の高濃度側で全面散布するのが基本、とお話しました。

――第二回までに解説していただいたことで、薬剤散布の大まかな考え方は、かなり理解が深まりました。今回は、これまでの内容を踏まえつつ、「防除計画と記録」についてご説明ください。

営農指導員は何を基準に

農薬を選んでいるのか?

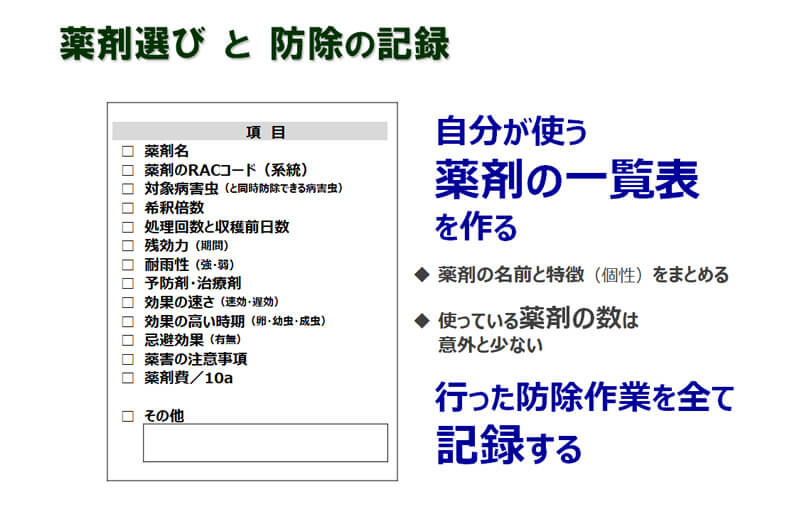

山本さん:第二回でお伝えしたように、RACコードを活用して自分が使う薬剤の一覧表を作っておくと便利です。それにプラスして「防除作業をすべて記録しておく」ということも大切です。

これにより去年や前作に実施した作業と比較したり、また防除暦と組み合わせるなどして、作業・防除計画を立てるのに役立ちます。

防除暦を活用する

防除暦とは、栽培する作物ごとに病虫害防除のために使用する農薬名や散布時期、使用方法などが記載された表です。営農指導員さんが防除暦を作る際、農薬の選択基準として、以下の点を見ています。

●効果……対象病害虫に対する安定効果。活性の広さ(同時防除)

●すでに発達した抵抗・耐性……この場合は使用しないと判断する

●薬害の許容度……薬害、汚れの許容度

●防除コスト……体系防除を組み立てる際の経済性

●作物業登録・収穫前日数……農薬のラベルを確認

●安全性……薬剤飛散による人畜・環境への影響

●有用生物への安全性……天敵類や受粉用ハチ類への影響

など

市場には沢山の農薬がありますが、実際に薬剤を散布することを考えると、こうした基準を満たす製品を探さねばなりません。すると実際に散布できる製品は、思っていたよりも多くないことが分かるはずです。また、選択基準に合致した農薬であっても、常に撒ける、効果がある、というワケではありません。どのタイミングで使うのかによって、使用できる薬剤に制限が出てくるからです。このようにして、営農指導員さんは地域と作物に応じた防除暦を作成しているのです。

――なるほど! 営農指導員さんは選択基準を持って防除暦を作成しているのですね。ということは、それを真似すれば良いのではないでしょうか?

山本さん:そう簡単にはいかないのが、薬剤防除の難しい所です。これから、その理由を詳しく説明していきますので、自分で防除計画を立てる際の参考にしてください。

防除計画を立てるときは

地域の防除暦を参考にする

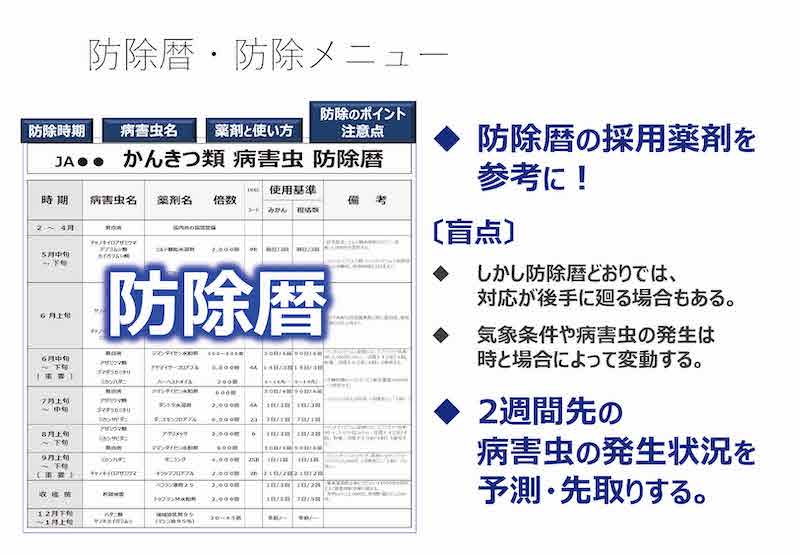

山本さん:さて、いよいよ今回のテーマである「自分の防除計画」についてお話します。自分の防除計画を作成する際には、その地域の防除暦を見るのが得策です。防除暦には、防除時期とか使うべき薬剤、その使い方、防除のポイントなども、丁寧に記載されています。これを参考にすることが、自分の防除計画を立てる入口となります。

ところが、防除暦の通りに散布すれば必ず上手くいくのかというと、必ずしもそうではありません。防除暦は技術情報が集約された有益な教科書ですが、使う際には気づかない盲点があるのです。防除暦に従って散布すると、病害虫に対して後手に回ったり手遅れになったりしてしまうことがあります。

病害虫が発生するタイミングは、毎年一緒ではありません。その年の気象条件の変化などによって、薬剤散布に適した時期は変動するものだからです。ですので、地域の防除暦を参考にしながらも、2週間先の病害虫の発生状況を予測して、先取りした計画を立てねばならないのです。

2週間先を予測するのは簡単ではありませんが、地域の病害虫防除所から病害虫発生予察報や、営農指導員さんからの情報等を参考にしましょう。加えて自分で記録した過去の防除作業も参照すると良いでしょう。

スマホ用防除支援アプリを

活用しよう

山本さん:第三回の最後に、スマホ等で使える防除支援ツールのなかから私が「コレいいな!」と感じたものを紹介します。

『レイミー』

病害虫・雑草を画像からAIが診断するアプリ。水稲用から始まり、園芸作物へも対象を拡大しています。スマホで撮影した画像をAIが病害虫・雑草を診断してくれるうえ、有効な薬剤まで分かる。画像をアップロードすると、「コレはいもち病だね」とか「ウンカがついたね」などと、詳しく診断して記録してくれます。

『Mr.カルテ』

農家が本当に欲しい情報(病害虫と肥料、農薬)を提供してくれる栽培・防除管理アプリです。防除と栽培計画をセミオーダーで提案してくれて、その場所を記録してくれます。

『アグリノート』

農業データを一元管理できるアプリ。農薬による防除のための製品ではありませんが、ドローンや農機メーカー、それに気象情報等とのデータ連携により一元管理できるのが強み。栽培計画も立ててくれます。

――自分の防除計画を賢く立てるには、地域の防除暦をベースにすること。また、病害虫発生予察報などを参考にして、2週間先を予測した計画にすること、がポイントですね。

3回に渡り解説していただいた薬剤防除の基礎。3つのポイントを軸に、薬剤の選び方やプランの立て方まで詳し知ることができました。この知識をベースに、次回は「薬剤抵抗性対策」について解説していただきます。(後日公開)

PROFILE

農林害虫防除研究会 殺虫剤抵抗性対策タスクフォース

農学博士

山本 敦司

名古屋大学大学院 害虫学研究室にて害虫の総合防除を学んだ後、日本曹達(NISSO)に就職。農林害虫防除研究会では会長を務めた。現在、同研究会で「殺虫剤抵抗性対策タスクフォース」を立ち上げ情報発信や解説を担っている。

文:川島礼二郎