生分解性マルチが普及期に入る!? 品目や作型ごとの判断と「酵素による分解」が鍵を握る

2024/06/17

ポリマルチの後処理に頭を悩ますのは、過去のことになるかも知れない。使い終わったら鋤き込むことができる生分解性マルチが普及する兆しが見えてきたのだ。

生分解性マルチの

メリットとデメリット

生分解性マルチとは、生分解性素材=微生物により最終的に水と二酸化炭素に分解される素材で作られた農業用マルチのこと。生分解性マルチは収穫後そのまま畑に鋤き込むことができる。その後は自然に任せておくだけで分解される。

生分解性マルチ最大のメリットは、使用後のマルチを回収・洗浄・廃棄する必要がないこと。これによる作業効率の向上(省力化と軽労化)は、人手不足に悩まされている農業生産者にとって大きな恩恵となる。

デメリットは価格。一般的には、生分解性マルチの価格はポリマルチの2~3だ。また微生物により分解されるように設計されているため、分解速度が一定ではないという点も部分的なデメリットと考えられる。

酵素を散布して

任意のタイミングで分解

生分解性マルチのデメリットの1つとして「分解速度が一定ではない」ことを挙げたが、それをクリアするための取り組みが、農研機構を中心としたコンソーシアムによって行われている。収穫後の生分解性マルチに酵素を散布して分解を加速させる=狙ったタイミングで分解する、という新技術の開発と社会実装を目指した取り組みだ。

農研機構は2023年7月、酵母菌分泌酵素が生分解性プラスチックの分解を加速することを実証して、発表した。さらに農研機構が2024年3月に開催したシンポジウムでは、コンソーシアムの一員である三菱ケミカルグループが、分解酵素の大規模生産に試験的に取り組んだことを報告した。生分解性マルチの分解酵素を適価に大量生産できれば、生分解性マルチ+分解酵素の普及が加速するはずだ。

一方で、多くの農業生産者が気になるのは「生分解性マルチは本当に使えるのか」、「生分解性マルチを使うことが利益に結びつくのか」だろう。それに関しては同シンポジウムで実証事例が発表されていたので、そのうちの2件の概要をお伝えしよう。

どの品目・作型で使うか

生産者の腕が問われる

最初にご紹介するのは、長野県佐久農業農村支援センターの林佳彦さんが発表した「葉洋菜栽培における生分解性マルチ利用による省力化の実証」。全国屈指の葉物野菜産地である佐久地域には、1作目にレタスを全面マルチ栽培→キャベツを無マルチ栽培、という体系がある。この栽培体系では、レタス収穫後の長雨の影響により、マルチ除去や畝立てなどの作業が進まずキャベツの定植遅れが発生しやすくなり、キャベツの出荷量低下が課題となっていた。また、地域全体で労働力不足も課題となっている。

そこで1作目のレタス全面マルチ栽培に生分解性マルチを使用して、収穫後の畝とマルチをそのままにして2作目のキャベツを定植できるか確かめた。上手くいけば2作目のキャベツ定植をスケジュール通りにでき、秋の出荷量を確保できるはず。またマルチ除去作業が不要になるから省力化を実現できるはずだ。実証の手ごたえを林さんが教えてくれた。

提供:長野県佐久農業農村支援センター

「1作目レタスの収量は比較として行ったポリマルチ区と同等でしたが、ややサイズのバラツキが大きい傾向でした。2作目キャベツについては、スケジュール通りに定植できました。やや小玉傾向でした(写真左)が出荷には影響しない範囲でした。またレタス収穫後の株の抜き取りとマルチ除去作業の省力化については、3名で10aあたり1時間49分を削減できることがわかりました。生分解性マルチは高価ですから、どのように使うと利益がでるのかを見極めることが重要です。当地には、レタス+白菜、レタス+ブロッコリーなどの作型もありますから、今回のレタス+キャベツの事例を提示して、農業生産者さんとともにメリットを得られる使い方を考えていきます」。

提供:長野県佐久農業農村支援センター

地温上昇の抑制

生分解性マルチと分解酵素の活用

次にご紹介するのは、山梨県総合農業技術センター環境部の主任研究員、馬場久美子さんのポスター発表「スイートコーンの抑制栽培における生分解性マルチと分解酵素の活用」だ。

夏に播種して秋に収穫するスイートコーンの山梨県の新しい作型は、端境期に出荷できるため高単価が期待できる。一方で栽培初期は夏の高温に晒されるため、発芽不良が発生するなど初期生育が阻害されやすい。また夏の台風に耐えることができる根張りの強い品種を栽培するため、収穫後の片付け作業の省力化が求められていた。

そこで馬場さんら山梨県総合農業技術センターは、地温上昇を抑制する効果がある白黒ダブルタイプの生分解性マルチを使用。これにより初期生育を改善しつつ、収穫後はそのまま鋤き込むことで片付け作業の効率化を試みた。

また生分解性マルチは一般的に1年ほどで分解されるとされるが、これは逆にいえば、作期を通じてマルチとしての効果を果たしつつ翌年の作付け時には消滅していてほしい、ということになる。そこで登場するのが、農研機構が開発した分解酵素(PaE)だ。山梨県は、この酵素処理による飛散量の低減効果を検証した。その結果について、馬場さんが教えてくれた。

提供:山梨県総合農業技術センター環境部

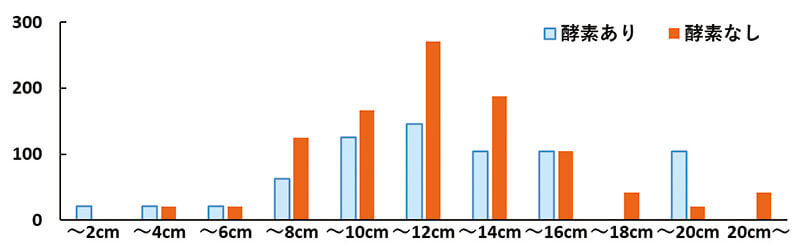

「白黒ダブルタイプの生分解性マルチの効果で初期生育は向上。慣行のポリマルチ(黒)と比較して収量がアップしました。さらに作業後の片づけ作業については、4.2時間/10a減らすことができました。また分解酵素(PaE)を使うことで、分解過程にある生分解性マルチのサイズ・量ともに小さくなることが分かりました」。

枚(10aあたり換算)

使用後のマルチの一部に分解酵素PaEを散布した後に鋤き込みを行い、試験区をネットで囲んだ。その後、ネットに引っかかったマルチ片を回収し、最大長により分類したうえで数をカウントした。酵素ありはマルチ片が小さい傾向にあることがわかる。

提供:山梨県総合農業技術センター環境部

2人の発表からわかるのは、生分解性マルチをどの品目、作型で、どのように使うのかが大切、ということ。農業生産者の腕の見せ所である。

取材・文:川島礼二郎

AGRI JOURNAL vol.31(2024年春号)より転載