ロボット農機の進化で現場はどう変わる? 遠隔操作&監視の実証進む

2023/07/26

かぼちゃなど重量野菜の自動収穫に取り組む。

ロボット農機にアームを着ける

作業機のスマート化にも着手

遠隔操作・監視しているのはロボット農機(トラクター)による作業であるが、このロボット農機にアームが付いたら、機械を使用できる機会が飛躍的に増える。野口教授が目を付けたのは重量野菜の収穫である。北海道はかぼちゃの全国シェア47%を有する大産地だが、人手不足が原因で2006年間から2020年の15年間に収穫量が15%も減ってしまった。この労働力不足を解決しようという試みだ。

「足回りはできたので次は手を作ろう、ということ。重量物野菜の収穫作業の自動化に挑戦しています。かぼちゃ、スイカなどを、傷付けず、バラツキがないよう機械が商品価値のある野菜を選択して収穫できるようにしたいのです」(野口教授)。

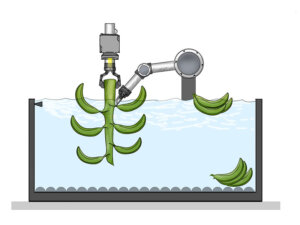

カメラ+AIが収穫適期のかぼちゃを選択して、トラクターに搭載したアーム(手)が収穫していく。作業速度は1個当たり31秒とやや時間が掛かるように思えたが、夜に自動で収穫を行うから作業速度は問題にならない。現在、収穫成功率は93.8%、把持成功率は83.3%とのことだから、ここを高めることが課題のようだ。今後はスイカ収穫の自動化にも取り組むという。

開発中のロボット農機

■重量物野菜収穫ロボット

労働負荷が非常に大きい重量物野菜の収穫をロボットが行う。作物に傷をつけずに選択収穫。対象作物はカボチャ、スイカなど。

▲ハンド付きロボットトラクタ

▲ロボットトラクタでの収穫イメージ

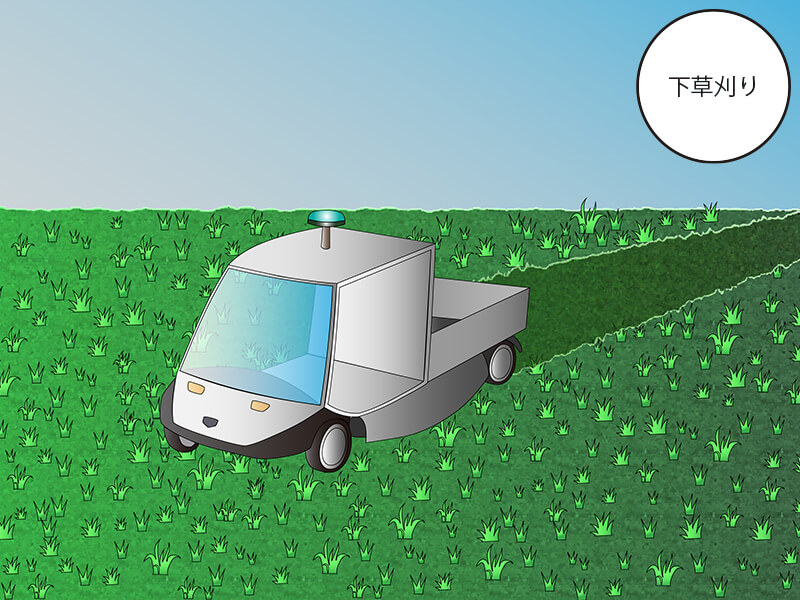

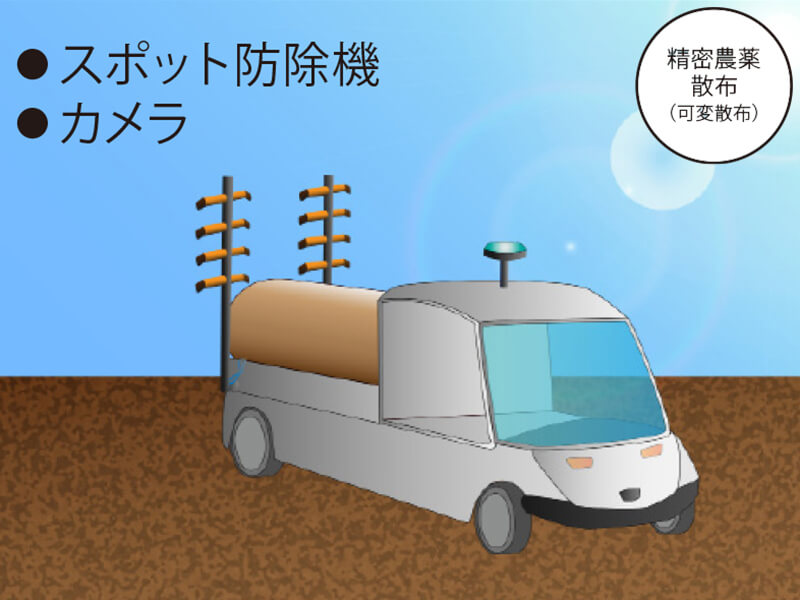

■ワイン用ブドウ生産EVロボット

果樹作業の人手不足に対応する、自律走行機能+精密農作業機能を持ったロボット。熟練技術を有した作業員の減少、傾斜地が多い場所での作業による疲労、農薬散布や草刈作業の手間などの課題をカバーする。主要パーツ(モーター、バッテリー)はトヨタ・プリウスのリユース。

<参画メンバー> EV農業ロボットPJ:豊田通商・北海道大学・北海道ワイン・三菱総研など

PROFILE

野口伸 氏

北海道大学教授。内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」プログラムディレクターを務める。食料生産システムのロボット化やICTに関わる研究に取り組んでいる。

取材・文:川島礼二郎

提供(開発中のロボット農機):野口伸教授

AGRI JOURNAL vol.28(2023年夏号)より転載